AVOIR 10 ANS A FRANCHESSE PENDANT LA GRANDE GUERRE

Nous retrouvons les mémoires de M. Robert Desternes qui a déjà fait revivre la période de la déclaration de guerre (Voir l'Echo des Lanciers n° 27 – été 2014).

1915

« J'ai 10 ans et depuis 1908 nous habitons à Franchesse. Mon père est toujours soldat à Clermont et il vient de temps à autre en permission de 24h, mon parrain est à Nevers et mon oncle Georges dans les Flandres.

Bien avant la déclaration de guerre, j'avais découvert les activités du bourg et Franchesse est vraiment très important. Voyez plutôt : quatre maréchaux, Bosquet, Maquet, Cognet et le père Bouille, deux boulangers, Brivet et Jacquet, plusieurs épiceries et marchands divers : Debesson, Lafait, Annette Gaume, Thomas, Jeudy, ce dernier cordonnier, deux sabotiers : Dard et Giraud, plusieurs cafetiers : Trochère, Barathon, Auboiron, Cognet, en un mot, un bourg très vivant.

Tous les 15 jours, il y avait bal attirant une nombreuse jeunesse (Au recensement de 1911, la commune comptait 1 161 habitants dont 261 au bourg.).

A l'école, je suis toujours médiocre et dans les derniers, aussi bien avec Mme Virlogeux qu'avec M. Robert. J'aime beaucoup les récréations, le jeu me plait par-dessus tout, aussi le jeudi est-il le plus beau jour de la semaine.

Je vais souvent à l'église, au catéchisme d'abord, car l'an prochain, je dois faire ma première communion et, de plus, mes fonctions d'enfant de choeur m'obligent à rentrer souvent dans cet édifice : tous les dimanches, je vais à la messe et aux vêpres. Lorsque je suis de semaine, je dois aller servir la messe du matin à 7 heures et ceci arrive une fois par mois, c'est chacun son tour : ça c'est moins drôle. Mais pour moi, l'église a un certain charme mystérieux.

Pendant les vacances de Pâques, nous commençons à commettre pas mal de méfaits avec Bouchasson, Beaupère et Bouille : nous cassons un carreau à l'église, finissons d'abattre un mur, déjà bien malade, cassons une paire de sabots, etc...

Parfois à la maison, je vois maman se faire beaucoup de mauvais sang et cela me tracasse, elle doit compter pour assurer notre subsistance car le coût de la vie augmente sans cesse. Elle s'occupe des champs et du pré des Guennetries. Pour cette année, c'est Bouculat, le bistrot, qui nous a coupé le foin, Francis Méténier nous l'a roulé pour l'engranger chez M. Soleil, au Village. Mais que d'ennuis pour ma mère peu habituée à gérer toutes ces choses.

Le curé Soulier nous entraîne à chanter la messe pour remplacer le sacristain Raphaël Peyrethon parti lui aussi à la guerre. Pour nous encourager, il nous donne quelque sous, aussi mes fonds particuliers augmentent rapidement. De temps à autre, je prends 20 sous dans ma tirelire et je me gave de sucreries : j'appelle cela « faire la bombe ».

De temps à autre, arrive la triste nouvelle de la mort d'un soldat du pays. Un service se fait à l'église remplaçant l'enterrement.

Pendant les vacances, je galope très souvent dans les champs et les prés pour ramasser à manger aux lapins, les seuls animaux que nous ayons gardés, la jument et le bourri (l'âne) ont été vendus.

Avec Bouille et Polo Jeudy, nous allons souvent dans le pré des Fossés ou celui de la Poissonnerie. Nous sommes alors des explorateurs dans les steppes et les pampas. Au cours de ces randonnées, nos vêtements ne reviennent pas toujours intacts et souvent maculés de boue. Le retour me vaut alors une sérieuse semonce, parfois même une taloche.

En septembre, nous passons une semaine chez nos cousins à la Bergerie à Saint-Plaisir. Nous faisons le chemin à pied en passant par « Margeat ». En suivant le chemin longeant la Bieudre, maman me rappelle les bons moments passés à la pêche « avant la guerre ». A la Bergerie, je retrouve les cousines Lucie 11 ans, Marie 12 ans (donc à peu près de mon âge), Alice, Jeanne, Louise et Ernest. C'est une bonne semaine.

De temps à autre, Dard, notre voisin et propriétaire, vient nous rendre visite. Il a une petite vigne près de son jardin de la route de Bourbon et il m'embauche pour l'aider à la vendange, ce qui me plaisait.

Arrivent octobre et la rentrée des classes et de nouveau, c'est un hiver de guerre qui s'annonce car la paix ne semble pas proche. Les adversaires se sont retranchés dans une guerre de position et je ne vois guère de possibilité d'en finir : c'est triste ! Mon père est parti dans les Vosges et il ne vient plus en permission de 24h. Je m'intéresse au travail de Dard et Giraud qui font des sabots. Dard, qui a 80 ans me raconte des histoires de la guerre de 1870.

J'aime beaucoup quand maman me lit une histoire et chaque soir avant de dormir, je parle longuement avec elle. Je suis toujours très inquiet lorsqu'elle est un peu malade.

Mon père écrit souvent et je sais tout ce qui lui arrive, il est à Rambervillers dans les Vosges. L'année 1915 s'achève : il fait très froid et les gens plaignent beaucoup les soldats. Beaucoup d'entre eux ont les pieds gelés. Il y a des tués de temps à autre : déjà une quinzaine à Franchesse.

1916

A l'école , avec M. Virlogeux, je suis à peu près le mouvement, mais toujours loin d'être brillant. Au mois de mai, je fais ma première communion et j'ai pour camarade Jean Hermal qui habite à Marchandière (Plus tard, dans les années 50-60, habitant Saint Léopardin d'Augy, Jean Hermal sera titulaire d'une des trois tournées de facteur de Franchesse.). Mais malheureusement pour la plupart d'entre nous, les pères sont absents. Aussi, un voile de tristesse ternit-il cette journée.

La guerre se poursuit. En cette année 1916, les Allemands tentent un terrible assaut contre Verdun, mais ils ne peuvent passer et Verdun reste à la France : c'est une belle victoire, mais quelle terrible bataille !

Mon père est venu une fois en permission depuis les Vosges : quelle joie ! Ensuite s'étant blessé à la main, il est hospitalisé à Besançon et c'est dans cette ville que je vais le voir avec maman. C'est pour moi un très grand événement : le premier grand voyage. Nous partons de Franchesse dans l'après-midi avec une voiture à âne pour prendre le tacot à Bourbon. Il y a une heure d'attente à Moulins. Nous la passons en partie dans le très beau square de la gare. Puis, c'est le départ dans un grand train, le premier que je prends : passage à Montbeugny, Thiel, Dompierre, Digoin et Paray-le-Monial où nous nous arrêtons pendant quatre heures. Encore deux changements dont un à Chagny et à 8h00 du matin nous arrivons à Dijon pour un arrêt de quatre heures que nous passons dans la gare. Nous déjeunons avec les vivres que nous avons apportés. Tous les trains qui passent sont bondés de soldats. Beaucoup de soldats déambulent dans la gare. Il passe même un train de soldats anglais. Le voyage est pénible, mais pas pour moi qui regarde de tous mes yeux. Que de choses à voir qui restent gravées dans ma mémoire. Le départ de Dijon a lieu à 12h30 et après un arrêt à Auxonne, puis à Dole, nous arrivons à Besançon à 14h30. Mon père vient nous attendre à la gare. Nous restons deux jours à Besançon. Je me souviens particulièrement du Doubs, des trains, de l'horloge astronomique, des forts qui entourent la ville... Puis c'est le retour à Franchesse et la reprise de la vie habituelle.

L'été est là : nous travaillons aux foins, au binage des légumes du jardin. Je m'efforce de faire tout ce que je peux. Maman fait souvent de la confection pour améliorer nos ressources. Et puis il faut aller chercher à manger pour les lapins, l'occasion de faire de longues promenades à travers champs. Souvent les frères Desbarres m'accompagnent et nous ne rentrons pas de l'après-midi. Mes oncles sont toujours à la guerre eux aussi : Léon est à Nevers, mon oncle Georges est à la manutention et il est venu passer une permission chez nous : il va sans doute partir pour Salonique. Mon père aussi est venu en permission de 15 jours, puis il a rejoint le dépôt de Clermont d'où il vient parfois en 24h.

A la rentrée scolaire d'octobre, je fais d'un coup de nets progrès car brusquement, je prends goût à l'étude. Malheureusement, je tombe malade : une angine suivie d'un abcès. Je reste absent pendant presque deux mois. Aussi, avec un tel retard, je serai repoussé d'un an pour le certificat d'études.

L'hiver revient et toujours la guerre. Il est encore arrivé des réfugiés à Franchesse, des femmes et des enfants. Ils logent d'abord dans la salle de danse du café Barathon (Actuellement, maison Moulin, 25 rue des Lanciers) puis, par la suite, trouvent des logements. Des soldats hospitalisés à Bourbon viennent au café Bouculat (Vraisemblablement, maison Berthier, 2 rue des Lanciers). Il y a alors beaucoup de bruit, souvent de la musique malgré l'interdiction car quelques femmes et jeunes filles aiment encore s'amuser. Tout cela crée une certaine animation dans la bourgade.

L'année 1917 s'annonce par un hiver assez rigoureux ... et toujours la guerre ! »

Robert Desternes

propos recueillis par André Despret

Film muet, noir et blanc, relatant un séjour de vacances organisé en 1936 dans l'Allier et la Nièvre pour des enfants de Colombes (92)

Réalisation: Albert Mourlan

Lieux: Nièvre, Livry, Château, Riousse, le Veurdre, Saint Léopardin, Pouzy, Couzon, Franchesse, Îles de Ré et de Roscoff, Colombes, Hauts-de-Seine

En 1935, la mairie de Colombes passe à gauche: une liste de Front populaire l'emporte et c'est le communiste Elie Bruneau qui est élu maire. Comme toutes les villes de la Ceinture rouge, ou Banlieue rouge, Colombes entend mener une véritable politique de l'enfance. A peine un an après le changement de municipalité, Colonies de vacances veut présenter une de ses premières réalisations : des séjours de vacances. A défaut de disposer d'un lieu pour une colonie de vacances, Colombes fait partir pendant 40 jours 573 enfants placés par petits groupes dans des fermes de la Nièvre.

C'est l'occasion pour eux de se divertir, mais aussi d'expérimenter un mode de vie rural.

Le film insiste sur les saines activités des enfants: ils passent leur journée au grand air, se dépensent physiquement et peuvent se restaurer copieusement...

http://parcours.cinearchives.org/Les_films_COLONIES_DE_VACANCES__COLOMBES_1936_-790-742-0-1.html?ref=

Commerçants et artisans à Franchesse en 1914

Les sources proviennent de l'Annuaire de l'Allier édition 1914 (Imprimerie Etienne Auclair à Moulins) et des souvenirs que les mémoires fidèles de MM. Robert DESTERNES et Louis PEYRETHON m'ont confié avant leur décès, il y a quelques années.

1914 ! La triste année où la moisson des grains fut subitement suivie de la mitraille fauchant les hommes. La sinistre affiche appela les hommes qui se préparaient aux battages aux horribles besognes que l'on sait. Après cette guerre rien ne serait plus comme avant et les années 20 allaient être le départ d'une autre manière de vivre dans nos villages, qui petit à petit, allaient voir apparaître les premières voitures, l'électricité, les premières machines agricoles ...

Avec les moyens de locomotion limités du début du siècle, il fallait pouvoir trouver sur place pratiquement tout ce qu'il fallait pour vivre , s'habiller, se loger, travailler et le tableau des commerçants et artisans qui va suivre montre bien qu'ils pouvaient répondre à quasi tous les besoins des 1161 habitants (dont 261 au bourg) qu'accusait la commune au recensement de 1911.

Donc, cette année-là, Pierre BRIZON, député de l'Allier, présidait aux destinées de la commune tandis que le curé SOULIER se préoccupait des ouailles de la paroisse. L'école des garçons était dirigée par M. VIRLOGEUX, celle des filles par Mme ROBERT tandis que l'école libre était aux bons soins de Mme COURTIAL (son nom pour l'état-civil). M. URSAT était facteur-receveur des P.T.T. et MM. JUGE et GIRAUD étaient les cantonniers, le dernier étant en même temps le garde-champêtre.

C'est donc le printemps 1914 !

M. Lucien GIRAUDET ouvre sa boucherie dans l'immeuble appelé la Poissonnerie.

Pour la suite, et pour permettre aux Lanciers actuels de se repérer, je vais suivre chaque rue avec son nom et les numéros actuels.

Rue des Lanciers :

n°29 : M. BOULLE = épicerie, quincaillerie, graines et engrais, objets funéraires

n°25 : M. BARATHON = café de France

n° 13 : M. LAFAIT = épicerie et bureau de tabac

n° 12 (partie droite) : M. DEBESSON = épicerie

Mme Francine THOMAS = tricoteuse

n°10 : M. DARD = sabotier

n°9 (partie droite) : M. DOUET = graines

n°6 : M. GIRAUD = sabotier, perruquier, coiffeur

n°2 : M. BOUCULAT = café du commerce

n°1 : M. JEUDY = cordonnier;

Mme JEUDY = épicerie, tissus

Place de l'église

n°1 : Mme Vve GIRAUD = boulangerie

n°2 : Eugène MICHARD = menuisier; l'en-tête de ses factures indique en outre : "atelier mécanique - couronnes mortuaires - machines à coudre - chapellerie en tous genres - charbon de bois et de terre - essence d'autos - pétrole français - huiles et graisses"

Rue du faubourg de la Madeleine

n°4 : Melle Anna (Mme AUCLAIR pour l'état-civil) = sage-femme mais que l'on consulte aussi pour divers maux

n°7 : Jules THOMAS = épicerie, mercerie, bonneterie et mercerie

n°11 : M. BOUILLÉ= maréchal

n°18 : Claude ALLAUD = charron

n°22 : Mme BERNARD = couturière

Route d'Ygrande

n°1 : M BONNEAU = maçon et aussi joueur de vielle de grand renom

n°2 : Raphaël PEYRETHON = menuisier

Rue du 19 mars 1962

n°2 : M. GERMAIN = sabotier et ...chapelier

n°3 : Melle GAUME = "épicerie, mercerie, rouennerie, modes et coiffures, fournitures pour couturières, lingerie, corsets, gants et cravates, rubans et soieries, parures de mariées"

n°5 : Gilbert CREUZET = maçon et grand musicien

n°8 : Baptiste JOACHIM = tailleur

Place Pierre BRIZON

n°1 : Pierre AUBOIRON = auberge du Cheval Blanc; joueur de saxo dans les bals

n°5 : M PARODAT = boulangerie

n° 7 : M . BOSQUET = maréchal

Impasse Frantz BRUNET

n°4 : Mme AUTISSIER = couturière

n°6 : M. CAILLET = café de l'Union

n°8 : Le cantonnier JUGE a ouvert une buvette. Sa femme (sans doute) est couturière.

n°10 : M. GILLOT = charron - Mme GILLOT est aussi couturière

Route de Couleuvre

n°1 : M. JOACHIM = sabotier et grand joueur de clarinette

Rue des fossés

n°1: M. COGNET = maréchal. On y trouve aussi une buvette

n°5 : M. MAQUET = maréchal

Hors le bourg, à la Petite Prôle (direction Limoise), Louis AUPETIT est charpentier "parquets et planchers sur commande".

M. CREUZET est aussi tailleur dans les parages.

L'activité essentiellement agricole de la commune entraînait aussi la présence de deux entrepreneurs de machines à battre : MM.BERNARD (n° 22 rue du Faubourg de la Madeleine ?) et François METENIER (n°7, Le Village ?)

D'autre part, l'annuaire de l'Allier signale qu'un marché se tenait chaque jeudi dans la commune. Trois foires permettaient la commercialisation des animaux. D'abord une foire fixe se tenait le 22 juin (qui est aussi le jour de la loue des domestiques). La date des foires mobiles variait selon les années, puisqu'elles dépendaient du calendrier religieux et de la date de la fête de Pâques. En 1914, étaient prévues une foire le lundi 26 janvier (foire qui avait lieu chaque année le lundi un mois avant le lundi gras) et la foire du vendredi précédent le dimanche de la Passion, soit le vendredi 27 mars.

Voici ce tour d'horizon terminé avec les renseignements que j'ai pu glaner. Peut-être comporte-t-il des omissions et quelques erreurs, plusieurs personnes portant le même nom sans indication de prénoms ont pu être confondues.

Parmi les personnes citées dans cet article, l'un était surnommé "Cul d'hareng", un autre "le Bedeau" et une dernière "la fille du Bagnard", son père étant "le père Bagnard". Allez savoir pourquoi !

André DESPRET

La déclaration de guerre vue par un gamin de Franchesse - 3 août 1914

M. Robert DESTERNES passa toute son enfance à Franchesse. Installé couvreur-zingueur à Bourbon, il venait passer ses vacances au "P'tit Quatre Vents" là précisément où son petit-fils a établi le siège et les entrepôts de sa SARL. Etant enfant, j'allais très souvent le rencontrer. Entre 2 prises de tabac, il me racontait ses souvenirs d'enfance, ses voyages en Afrique et tous ces souvenirs consignés par écrit comme par exemple ses courses au Maroc avec son copain DUPALTOT. Il avait bien voulu me laisser reproduire le passage suivant où, avec le gamin de 8 ans qu'il était alors, nous pouvons suivre la période entourant la déclaration de la Grande Guerre.

Le récit commence en 1913

Depuis la Saint-Martin 1908, nous habitions Franchesse (1). Notre maison avait un perron de plusieurs marches, ce qui était une joie car j'aimais grimper sur n'importe quoi, j'avais la manie de l'escalade. La vie se déroulait quasi immuable : mon père cultivait quelques champs et prés, soignait son âne, élevait des lapins et s'occupait du jardin. Parfois, les jeudis, je l'aidais dans ces travaux. De temps en temps nous allions aussi à la pêche à Avreuil ou à Margeat. Aux beaux jours, nous poussions quelques pointes vers les bois de Champroux ou de Civrais, mais trop rarement à mon gré : ces bois étaient trop loin pour l'âne qui ne faisait que six kilomètres à l'heure. Pourtant, des engins nouveaux allaient bien plus vite : des vélos et surtout des autos – pensez, elles faisaient du trente à l'heure ! Quelle folie ! Et puis, j'entendais parler des avions. C'était formidable, le monde était en plein essor.

Depuis quelques temps couraient des bruits de guerre : on se battait déjà dans les Balkans et, entre gamins, cela nous intéressait beaucoup. Un jour, entre nous, il y eut une réunion sérieuse organisée par JOACHIM, âgé de 13 ans, il y avait Antoine BOUCHASSON, les frères CARTOUX, les frères MALLET des Carillons, DENIZON et moi. JOACHIM, dont le père était conseiller, nous expliqua que la guerre était imminente, qu'il y aurait beaucoup de morts et, qui sait ?, que les Prussiens viendraient peut-être jusqu'ici. Tout cela m'inquiétait ; déjà, mon père m'avait dit qu'en cas de mobilisation, il devait partir le quatrième jour. Toutefois, la belle vie continuait. Je m'intéressais beaucoup à la lecture de mes journaux illustrés avec leurs contes et leurs récits de voyages palpitants.

Au mois de septembre, je passais une journée chez METENIER, au Lieu Belin, où mon père arrachait les pommes de terre. Je les ramassais avec Yvonne MERRIEN et je me souviens que, souvent les hommes, entre eux, parlaient de guerre. C'était un bruit qui circulait de plus en plus.

Cette même année, mon père acheta à Bourbon l'Archambault, le café tenu par M. RUTHER, dans la rue de la Burge, et qui appartenait à M. TAQUE, de Lurcy-Lévis. Nous devions en prendre possession le 11 novembre 1914.

Puis revinrent octobre et la rentrée des classes où, je dois le confesser, mon travail n'était guère brillant et me valait plus de sérieux sermons que de félicitations.

Le printemps 1914 fut marqué par les élections des députés. Je me souviens du nom des candidats : BRIZON, MERLE-TAVETTE, et De GARIDEL. BRIZON fut élu, mais la période électorale avait causé une certaine agitation. La Saint Baso (2) fut encore joyeuse cette année et les bals attirèrent une grande foule. Les musiciens bénévoles étaient AUBOIRON du Cheval Blanc (aujourd'hui Place Pierre BRIZON), à la clarinette, CREUZET, le maçon, à la basse et au piston, DUMONCEAU, marchand de vins à Limoise, au saxophone.

De plus en plus les conversations étaient axées sur la guerre et le nom de Guillaume, l'empereur d'Allemagne, était souvent cité. Pour moi, je savais que l'Allemagne était très forte, mais la Russie était notre alliée et cela me réconfortait car je voyais en elle une très grande puissance. Un jour que je jouais avec Marcel MALLET, petit gars de 7 ans, celui-ci m'apprit une grande nouvelle : l'Autriche venait de déclarer la guerre à la Serbie. Parmi les gosses, la nouvelle se répandit très vite. C'était fin juillet et les vacances commençaient. Pour moi, je pensais que la petite Serbie serait vite battue par la grande Autriche-Hongrie, car je me rendais compte de la force des belligérants. Bien qu'étant classé dans les derniers de la classe, la géographie m'intéressait au plus haut point et, dans cette matière, je pouvais en remontrer à tous les premiers de l'école. Cependant, grande fut ma surprise quand j'entendis raconter que les Serbes étaient heureux et qu'ils dansaient de joie devant les casernes. Je ne comprenais plus car j'ignorais tout de la propagande ! A la maison, mon père était très anxieux, ma mère semblait moins inquiète et je me souviens que mon père la rabroua vivement alors qu'elle discutait de quelques frivolités avec une voisine. « Ce n'est pas l'heure de parler de ces choses-là, dit-il, alors que la guerre est peut-être pour demain ! »

Par un bel après-midi, nous étions tous les trois dans notre champ des Guenneteries sur la route de Bourbon, où mon père liait des gerbes. Soudain, je remarquais que mes parents tendaient l'oreille à un bruit de cloches venant de Bourbon : « Le tocsin », dit ma mère. « C'est peut-être un incendie » répliqua mon père. « Ou la guerre » hasarda ma mère. Cependant, par instant, le bruit du tambour parvenait jusqu'à nous. MASSERET, qui travaillait dans le champ voisin, vint aux renseignements. « C'est la guerre sûrement ! » s'entendit-il à dire avec mes parents. Et voici que passa, à cheval, COINCHON de la Chapelle, qui revenait de Bourbon. « C'est la mobilisation ! La guerre ! » s'exclama-t-il. « Ah, les cochons ! Les salauds ! » « On ne travaille plus ! » décréta mon père et nous ramassâmes nos outils. Je ne disais pas un mot. Toutes sortes d'idées tourbillonnaient dans ma tête : Je me demandais ce qu'allait être cette chose, la guerre ! Et je m'inquiétais en voyant les pantalons rouges lutter désespérément pour s'opposer à la marche des Allemands qui nous avaient battus en 1870. La tristesse m'envahissait puis je me ressaisissais : « Mais non ! Les Russes sont nos alliés, eux si puissants ! Puisque leur pays tient une si grande place sur la carte ! » Alors, ma tête s'emplissait de soldats russes marchant avec nous et fonçant sur Berlin. A peine étions nous sortis de notre champ que le tocsin sonna aussi à Franchesse. Il n'y avait pas de doute possible, c'était grave. Dans le bourg, régnait une animation extraordinaire. Je remarquais des troupes d'hommes discutant vivement autour d'une affiche ornée de petits drapeaux, collée au mur de la maison MADET. C'était l'ordre de mobilisation et, le soir même, je vis des gens accompagner les premiers partants et les combler de cadeaux et d'encouragements.

Mon père ne devait partir que le quatrième jour. Le lendemain de nombreux départs eurent encore lieu : les hommes, une musette garnie sur le dos, rejoignaient la gare de Bourbon. Entre gamins, nous discutions ferme de l'événement que nous prenions assez bien sur le moment car, dans l'immédiat, notre vie ne changerait guère, au contraire : le père parti, il ne resterait que la mère et plus d'un se réjouissait du surplus de liberté qu'il entrevoyait.

Le quatrième jour arriva bien vite. Mon père devait se rendre sur le champ de foire de Bourbon où nous l'accompagnâmes; on lui donna un brassard et je me souviens qu'il toucha quelques boites de sardines, aliment assez rare pour nous et que j'aimais beaucoup. Il m'en donna tant que je voulus. Nous le quittâmes vers onze heures et nous passâmes l'après-midi chez mon oncle de Bourbon, dit « Le vieux », tandis que le convoi dont faisait partie mon père se dirigeait par étapes vers Clermont.

De retour à la maison, je ressentis un grand vide et maman pleura, ce qui m'attrista beaucoup et me rendit très malheureux car je ne supportais pas de la voir pleurer. Maintenant, j'allais au champ avec elle et je veillais à ce qu'elle ne se fatiguât pas trop. Jamais je ne m'étais tant préoccupé de sa peine.

Des nouvelles des hostilités nous arrivaient régulièrement : les Français avançaient en Alsace prenant Mulhouse et Colmar : c'était glorieux ! Mais, bientôt, nous reperdîmes Colmar, puis les Allemands se ruèrent sur la Belgique, la traversèrent et entrèrent en France par le Nord. Tous les jours, nous apprenions, avec consternation, leur marche victorieuse et rapide sur Paris : la situation devenait tragique. Mais les Russes, ceux en qui, je ne sais pas trop pourquoi, je voyais nos sauveurs, rentraient en Prusse Orientale. Les Allemands allaient désormais devoir faire face sur deux fronts et ceci allait nous soulager. Les Français contre attaquaient ; c'était la victoire de la Marne. Paris était dégagé : nous respirions !

Pendant ce temps-là, il y avait toujours des travaux à faire aux champs. Un matin, alors que nous y travaillions, nous vîmes arriver ROBERT de Rouère avec quelques autres territoriaux renvoyés momentanément dans leurs foyers. « Il y a peut-être mon père » pensais-je. ROBERT s'approcha et, par-dessus la haie déclara à ma mère que mon père allait être dirigé vers les frontières. Mon cœur se serra car je voyais le danger qu'il allait courir. Un instant je ne compris plus quand je vis ma mère sourire, mais, soudain, j'entendis rire mon père derrière la haie. Imaginez ma joie ! Il resta jusqu'à la fin octobre puis fut rappelé à Clermont où il passa l'hiver et fut ensuite envoyé dans les Vosges.

Je me souviens toujours de l'arrivée des premiers réfugiés, des Belges et des gens du Nord. Ce n'était pas très gai mais ils donnaient une animation nouvelle au bourg. Octobre revint et ce fut la rentrée des classes. Notre maitre, M. ROBERT, étant à la guerre, ce fut l'épouse du directeur, M. VIRLOGEUX, qui nous fit la classe. Un autre souvenir m'a marqué : ce fut le passage à Franchesse d'un convoi de soldats allant vers le front. Je les revois toujours, chantant et criant « A Berlin ! A Berlin ! Nous aurons la tête à Guillaume ! » Les gens les encourageaient et leur lançaient des cadeaux. M. LAFAIT, le buraliste, fit une belle distribution de tabac. Ah ! L'enthousiasme était grand en ce début de guerre... avant que tant d'illusions ne se détruisent et que tant de laideurs ne se dévoilent.

De Clermont, mon père venait de temps en temps en permission de 24 heures toujours trop courtes. En novembre, nous déménageâmes pour aller dans la maison de DARD le sabotier, (actuellement le N° 8 de la Rue des Lanciers). Sans la guerre nous aurions dû aller prendre notre café à Bourbon : première entorse à la vie prévue.

La guerre continuait et l'hiver approchait, qui allait se passer en hostilités. Beaucoup étaient surpris car nombreux étaient ceux qui avaient cru que la guerre serait courte, finie avant l'hiver. Mais la réalité fut tout autre. Quoique gosse, je me rendais compte qu'il serait difficile de battre les Allemands, alliés aux Autrichiens, aux Bulgares et aux Turcs. Il nous faudrait bien l'aide des Russes, des Anglais, des Serbes, des Italiens... A l'école, l'histoire et la géographie me passionnèrent de plus en plus. 1er janvier 1915 : premier de l'an de guerre, triste premier de l'an mais heureux quand même : il faut tellement peu de choses pour rendre joyeux le cœur d'un enfant.

Petit à petit, la vie se façonnait d'après la guerre. La carte de pain, la carte de sucre, la carte de tabac apparurent et les gens parlaient tristement « d'avant la guerre ». Il n'y avait plus d'hommes au pays, sauf les vieux et les très jeunes ; les fêtes et les bals avaient cessé. Avec mes camarades de jeux, Paul JEUDY, Etienne BOUILLE, Marcel MALLET, Antoine BOUCHASSON et BEAUPERE, qui tous habitaient dans le bourg, nous jouions aux billes mais influencés par la guerre, nos jeux devenaient plus violents ; de plus en plus, nous jouions aux soldats et il y avait souvent des bosses car nous n'étions pas toujours très tendres. »

(1) 9, Place Pierre BRIZON

(2) La Saint BASO (ou Saint Basole). Outre la fête patronale de la Saint Etienne, on fêtait aussi la fête de Saint Basole, la vie de ce saint nous étant complètement inconnue. Cette fête s'était transformée pour devenir la loue des domestiques, une des plus importante de la région. Ceux qui étaient loués pour « la Saint Basole » commençaient le 24 juin (la Saint Jean) chez leur nouveau patron et le contrat était fait jusqu'à la Saint Martin (11 novembre).

Robert DESTERNES

Propos recueillis par André DESPRET

Quand la nuptialité galopait à Franchesse

Ce matin-là, Henri Fontenille se prépare avec soin. Bien qu'on soit mardi, il revêt ses habits du dimanche et, avant de quitter son domicile, il se regarde une dernière fois dans le miroir, près de la porte. Dame ! la matinée va être bien remplie. Depuis qu'il occupe le poste d'adjoint, c'est très souvent qu'il doit remplacer M. le Maire, Jean-François Léveillé (1) absent de la commune.

Encore la semaine prochaine, il va devoir célébrer un mariage le jour de la Saint-Jean et un autre le lendemain. Mais aujourd'hui, la tâche va être rude. Cette journée d'été s'annonce belle. Dans les campagnes, les foins sont déjà bien avancés, mais de foin, il ne va sans doute guère s'en faire en ce mardi 17 juin 1856. « Qu'est ce qui les prend à vouloir se marier aujourd'hui ? » murmure M. l'Adjoint. Bien sûr, la Saint-Jean approche. Le mariage va changer la situation de beaucoup car ils n'auront pas à se louer comme domestique ou comme servante cet été.

Avant d'entrer dans la mairie, M. l'Adjoint traverse la route et va à l'église saluer l'Abbé Greneyroux. Pour lui aussi, la matinée va être chargée et déjà, il est dans le chœur en train d'installer les sièges pour les futurs mariés.

A la mairie, le secrétaire-greffier prépare ses registres. Tous les documents sont là, mais il y a quelques points obscurs dans certains actes qu'il faudra élucider.

Huit heures ! M. l'Adjoint se lève pour accueillir le premier mariage qui entre. Philippe Jacquet a 26 ans. Il travaille chez ses parents, Gilbert et Jeanne Jacquet, laboureurs à la Gozinerie, à Saint-Plaisir. Il s'unit à Marie Foucault, 22 ans, domestique à La Font. Son père est décédé il y a dix-sept ans et sa mère, née Marguerite Parion, habite aux Brûlés. Les parents sont consentants (2). Comme tous, les mariés n'ont pas passé de contrat de mariage. Les témoins s'avancent : un camarade de Philippe, Louis Aillot, 23 ans, domestique au Point-du-Jour et Jean Aupetitallot, 34 ans, le tisserand et le sacristain du bourg de Franchesse. Les témoins de la mariée sont Charles Berthet, 47 ans, son patron à la Font, et son frère, Gilbert Foucault, 29 ans, domestique à Avreuil. Jean Aupetitallot est le seul qui sache signer.

M. l'Adjoint et le secrétaire-greffier s'épongent le front car il commence vraiment à faire très chaud en cette mi-juin et puis, tous ces gens rassemblés dans une si petite salle, ça réchauffe l'atmosphère, au propre comme au figuré.

Le second mariage n'est prévu qu'à neuf heures. Avant son arrivée, le secrétaire-greffier met M. l'Adjoint au courant d'un petit détail qui le chiffonne. Les parents du futur, 26 ans aussi, Antoine Nicolas, domestique à Marigny, sont décédés. Mais l'acte de décès du père, Jacques Nicolas, n'indique point qu'il était l'époux de Marie Chabot, décédée en 1851. Aussi la question est-elle posée préalablement aux témoins, Pierre Nicolas, 36 ans, le frère, cultivateur au Lieu-Belin, et leur oncle Jean Roussat, 63 ans, vigneron à la Ploterie, commune de Bourbon. Ils affirment sous serment qu'il en était bien ainsi. M. l'Adjoint peut donc prononcer le mariage d'Antoine avec Marie Roussat, de cinq ans sa cadette, demeurant à la Prôle avec sa mère qui y est métayère, le père Jean-Baptiste étant décédé il y a treize mois. Pour la mariée, les témoins sont Denis Roussat, 65 ans, son oncle, journalier au bourg, et son parrain, Bernard Léger, 47 ans, propriétaire à Neure.

Les cloches sonnent à toute volée. L'Abbé Greneyroux vient de terminer sa première célébration. Les deux cortèges se croisent sur la place de l'église toute proche (3).

Le mariage de Jean Thomas, 27 ans, laboureur au Lieu Simonnin à Saint-Léopardin-d'Augy, qui épouse la jolie Magdeleine Nossent, 21 ans, domestique à Marjat, a un peu de retard. Ce contretemps permet à M. l'Adjoint de prendre connaissance de quelques pièces peu claires du dossier. Mais bientôt un brouhaha se fait entendre...

Avant de procéder à l'union projetée, M. l'Adjoint demande au futur et à ses témoins, ses deux oncles, Louis Thomas, 38 ans, habitant aussi au Lieu Simonnin, et Antoine Robin, 42 ans, de Saint-Plaisir, si la défunte Marie Robin était bien l'épouse du père Jacques Thomas alors que l'acte de naissance du futur marié le dit fils de Pétronille Robin. Après leur affirmation sous serment, M. l'Adjoint se tourne vers la future et ses deux témoins : son beau-frère, Pierre Boudignon, 36 ans, journalier à Saint-Plaisir, et son oncle Benoît Lamy, 40 ans, propriétaire à Saint-Plaisir. L'acte de décès de son père, Julien Nossent, le dit veuf de Marie Suchaut au lieu de le désigner comme veuf de marie Lamy, décédée le 6 avril 1847. Sous serment, les interpellés certifient que ce Julien Nossent, décédé le 17 octobre 1852, est bien le père de Magdeleine. Fort de ces assertions, M. l'Adjoint procède donc au mariage de Jean et Magdeleine et leur souhaite beaucoup de bonheur dans une longue vie commune.

A peine M. l'Adjoint a-t-il le temps de se racler la gorge que le mariage suivant, prévu pour dix heures et demie, se présente à la porte de la mairie. C'est celui de Gilles-Mathieu Merlet, 23 ans, métayer à la Prôle, qui épouse Marguerite Personnat, 20 ans, domestique au bourg. « Décidément, la Prôle est en fête ce 17 juin 1856 » pense M. l'Adjoint. Du reste, Denis Roussat, témoin tout à l'heure, l'est encore avec Gilbert Thévenin, 21 ans, domestique aux Barons. Le père de la future, Jean Personnat, est décédé il y a quelques années. Bien entendu, sa mère, Marie Dubost, journalière à Bourbon, est consentante. M. l'Adjoint déclare donc que ce nouveau couple est uni par les liens du mariage en présence de l'oncle de la mariée, Antoine Dubost, 58 ans, charpentier à Bourbon, et de son frère, Jean Personnat, 22 ans, maçon, lui aussi à Bourbon.

Il est près de onze heures et demie, M. l'Adjoint vient de prononcer son cinquième mariage de la matinée et le secrétaire-greffier termine la lecture de l'acte « ...Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code Civil intitulé « du mariage », avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Bourges Louis (4) et Bourdier Jeanne (4) sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Gilbert Chabot, âgé de 24 ans, laboureur à La Chevrelle, commune de Franchesse, beau-frère du futur, Fauconnier Charles, âge de 33 ans, maçon à Cérilly, oncle du futur, Germain Jean, âgé de 55 ans, laboureur à la Réserve du Chaffaud, oncle de la future, Mathieu Etienne, âge de 54 ans, cultivateur aux Drugnauds, commune de Franchesse, beau-père de la future (5), lesquels, après qu'il leur a donné lecture du présent acte ont déclaré ne savoir signer, ainsi que les parties contractantes, à l'exception du témoin, Mathieu Etienne, et du futur qui ont signé avec nous, après lecture faite. »

Et voilà ! Après un dernier tumulte et quelques vivats, la petite salle de la mairie a retrouvé son silence. Le secrétaire-greffier ferme les registres, rassemble les papiers qui s'étaient éparpillés sur la grande table et quitte la maison commune en compagnie de M. l'Adjoint. Dehors, c'est une grande animation comme un jour de Saint-Baso ou un jour de Saint-Etienne (6). Des gens endimanchés s'entrecroisent, se hèlent, s'embrassent. On ne sait plus guère à quel mariage on est invité. Les cortèges se succèdent dans la grand-rue et sur la place devant l'église. Les chevaux enrubannés attendent patiemment que les chars à bancs qu'ils tirent fassent leur plein de voyageurs pour ramener tout ce beau monde dans les diverses fermes où se prépare un festin. Mais les mariés et les plus jeunes feront le chemin à pied, précédés de quelques cornemuseux, le marquis de Beaucaire, peut-être (hein ! Maxou !) (7) : Antoine Nicolas est originaire d'Agonges où ses parents sont enterrés et la jolie Marguerite Personnat est née aussi à Agonges.

Les cloches sonnent encore à toute volée alors que M. l'Adjoint regagne son domicile, tout songeur : « voilà dix jeunes qui viennent de se marier, dix jeunes dont l'âge va de 20 à 27 ans et sur ces dix jeunes, seuls deux ont encore père et mère ! Bien sûr, Mathieu Merlet est un fils naturel, mais la petite Marie Foucault a perdu sa mère alors qu'elle n'avait que 5 ans, Jeanne Bourdier a perdu son père alors qu'elle venait de fêter ses 6 ans, la mère de Jean Thomas est décédée quand le gamin avait juste 10 ans. Quant à Magdeleine Nossent et Antoine Nicolas, ils n'avaient plus ni père ni mère pour les conduire à leur mariage. Décidément, la vie n'a encore guère souri à ces petits ! »

Et M. l'Adjoint sent un peu de tristesse l'envahir en ce jour de fête.

(1) Originaire de la Nièvre, Jean-François Léveillé avait épousé le 4 octobre 1826 Claudine Berthelet, fille de Jean-Marie Berthelet, docteur en chirurgie, propriétaire du Pontet. Jean-François Léveillé était géomètre.

(2) A cette époque, lorsqu'on était âgé de moins de 30 ans le jour de son mariage, il fallait fournir l'avis des parents.

(3) La mairie devait se trouver dans un bâtiment, aujourd'hui démoli, à l'emplacement du parking actuel de la poste et dont, il y a quelques années, on distinguait encore la trace le long du pignon nord du magasin de M. Petit.

(4) Louis Bourges : 24 ans, métayer à la Chevrelle, Jeanne Bourdier, 22 ans, domestique au Chaffaud.

(5) Après le décès de Martin Bourdier, le 31 décembre 1839, Anne Chamignon, la mère de Jeanne Bourdier, s'était remariée avec Etienne Mathieu, locataire aux Drugnauds.

(6) La Saint-Baso : on fêtait autrefois à Franchesse, le premier dimanche de juin, la fête de saint Basole, saint dont la vie nous est strictement inconnue. Cette fête était devenue la foire-loue, une des plus importantes de la région. La Saint-Etienne : la fête patronale, le dimanche qui suit le 3 août.

(7) Allusion au livre du Chavant (et grand savant ès vielle et cornemuse), le Maxou « Encore une sauteuse, Monsieur le Marquis » qui raconte la vie tumultueuse du Marquis de Beaucaire (Agonges) et qui, à cette époque, croquait à belles dents la fortune familiale.

André DESPRET

Histoire de pont

Pendant toute la 2ème moitié du XIXème siècle, la réalisation d'un vaste programme de voirie destiné à relier Franchesse aux communes alentour (Ygrande, Lurcy-Lévis, St-Plaisir...) sera mis en œuvre. Ces constructions de routes étaient entièrement à la charge des communes sur leur territoire, mais parfois, des propriétaires riverains intéressés faisaient des dons en argent ou en terrain. Le 17 novembre 1871, la confection du chemin de Franchesse à Lurcy passant par Marchan-dière, la Preugne et Avreuil au lieu de l'itinéraire projeté par Rouère, est confiée à l'entreprise Varnier, en partie seulement puisqu'en 1873 il faut prendre les dispositions nécessaires pour l'empierrement de 1200 m, la confection de la chaussée pour le terminer, en maîtrisant un courant d'eau vers Marchandière qui le détruit lors des pluies violentes.

1877 : Deux bonnes nouvelles arrivent. Dès que ce chemin n°4 sera entièrement terminé (ce qui ne semble donc pas être le cas), il sera classé dans le réseau "Intérêt commun" et son entretien sera pris en charge par le Département. En outre, la commune étant depuis longtemps imposée au maximum de ses quatre contributions, le Département prendra en charge les 9/10ème de la construction du pont à établir sur la Bieudre. M. Guillaume Grandpré, propriétaire, s'engage aussitôt à fournir le dixième restant à la commune.

Le 24 mars 1878, la situation est la suivante : il reste une lacune de 1200 m à terminer et le pont à construire pour une dépense de 19800 F. Le chef du service vicinal estime que cette dépense peut être payée de la façon suivante :

- souscription de M. Grandpré pour le pont : 1200 F (1/10ème)

- allocation départementale : 10800 F (9/10ème)

- autre souscription de M. Grandpré : 3246 F

- souscription de Mme Thuret : 2000 F

- souscription de la commune de Lurcy : 800 F

- le reste à prendre sur les ressources vicinales de la commune de Franchesse en 2 ou 3 annuités : 2000 F

L'adjudication donnée le dimanche 4 août suivant a permis d'obtenir un rabais de 13 centimes par franc (soit un total de 2386 F) et cette voie n°4 serait terminée.

Ce récit aurait pu s'achever ici. Las ! un an après, on peut lire : "M. Le Maire fait connaître que le pont en construction à Avreuil sur la Bieudre s'est affaissé lorsqu'on a descendu l'échafaudage. La voûte serait tombée dans la rivière si les cintres eussent été complètement enlevés. Il y a lieu de croire que le pont ou du moins une grande partie de la voûte devra être reconstruite à neuf. Cet écroulement si malheureux est expliqué par plusieurs membres du conseil, maire et adjoint compris. Ils ont constaté la mauvaise qualité du mortier fait avec de la chaux hydraulique qui devait être éventée parce que quand ils ont en pris dans leurs mains le mortier se mettait en poussière. Le maire a pu constater que dans le mortier qui servait de lien entre deux pierres de taille, la présence d'un caillou de la grosseur d'une noisette prouvant ainsi que le sable n'avait pas été tamisé. En outre, le maire et les conseillers présents ont entendus les explications d'un témoin oculaire qui a fréquemment observé les travaux en cours d'exécution et qui a déclaré que, contrairement à l'habitude lorsqu'on fait une voûte, les moellons étaient placés la partie la plus large en bas et la plus mince dans le haut". Bien entendu le conseil fait toutes réserves sur les dépenses inattendues qui vont en être la suite et auxquelles la commune ne doit pas participer, d'autant plus que l'agent-voyer directeur des travaux a imposé la présence d'un surveillant payé 5 F par jour et qui n'a pas quitté le chantier. L'entrepreneur doit être tenu pour seul responsable et la commune ne doit pas payer d'autres dépenses.

Et quelques jours après, les craintes se confirment, la voûte du pont s'est écroulée définitivement. Aussitôt, le maire prend un arrêté contre l'entrepreneur Dagois afin de le mettre en demeure de le reconstruire, mais ce dernier fait la sourde oreille. Pourtant, les rapports de l'ingénieur en chef chargé du service vicinal confirment bien au conseil de Préfecture qu'il y a eu malfaçons : 1) deux mois après le mortier employé n'avait pas fait prise ; 2) les proportions de chaux et de sable (1 pour 2) n'étaient pas respectées ; 3) les pièces de blocage de la voûte étaient placées à l'envers.

M. Dagois, par ministère d'huissier, envoie plusieurs protestations tant au maire qu'à la préfecture et refuse toutes les mesures administratives prises à son encontre car, prétend-il, l'agent de l'administration chargé de surveiller l'ouvrage lui aurait donné l'ordre de le décintrer prématurément d'où... Il demande même une indemnité pour le dommage qu'il prétend lui avoir été causé. Inutile d'écrire l'effet de ces prétentions sur les conseillers qui demandent que la reconstruction du pont ne coûte rien à la commune et réclament, au contraire, une juste indemnité pour cette dernière, ce qui est, bien sûr refusé par M. Dagois, qui demande une expertise contradictoire.

Le 3 juin, les experts déposent leurs conclusions. Pour M. Riffier, expert représentant la commune : "la chute du pont est due essentiellement à la mauvaise qualité du mortier et à la maçonnerie en moellons mal exécutée ; il y a lieu de mettre à la charge de l'entreprise la reconstruction du pont". Mais M. Lomet, expert choisi par M. Dagois, pétend que tous les travaux ont été faits dans les règles de l'art et que le décintrement trop hâtif a été la seule cause de l'effondrement. Une seconde expertise est ordonnée en présence d'un 3ème expert, M. Esmonnet qui reprend les conclusions de l'expert de M. Dagois. Aussi, quelques jours plus tard, le Conseil de préfecture condamne t-il la commune :

- à payer immédiatement au sieur Dagois toutes les sommes qui lui ont été retenues avec les intérêts à courir à partir du jour où elles auraient dû être mandatées ;

- à payer les dépenses occasionnées par les visites des 3 experts (environ 600 F au total).

Plusieurs hommes d'affaires expérimentés consultés déconseillent vivement un recours en Conseil d'Etat, car, outre de nouvelles dépenses pour la commune, ils avaient la quasi certitude de voir confirmé l'arrêt du Conseil de préfecture. La commune doit donc payer un ouvrage d'art écroulé, coût augmenté des frais d'expertise !

Là-dessus, l'affaire se complique encore car au cours de cette période l'entreprise Dagois est déclarée en faillite et le syndic de la faillite envoie un mémoire, comprenant le coût de la reconstruction du pont (3000 F) à fournir en plus des sommes déjà dues à l'entreprise. Bien entendu, les membres du Conseil ne voient pas ce mémoire d'un bon œil. Ils estiment que la commune ayant rempli toutes ses obligations dans cette malheureuse affaire, il n'apparaît pas équitable qu'elle paie deux fois le même travail, puis se saisissant d'une phrase du rapport de M. Lomet "en ce qui concerne la commune de Franchesse, ayant payé un surveillant choisi par l'Administration, elle ne doit encourir aucune responsabilité pécuniaire et il serait équitable que la dépense fût comblée au moyen d'une allocation sur les fonds de répartition de l'Etat et du Département" ; ils en profitent pour demander une subvention de 3000 F au conseil général pour payer les frais occasionnés par la rupture du pont d'Avreuil, avec les arguments suivants :

- pour cette construction, le Département a pris les lieu et place de la commune en fournissant les neuf dixièmes de la dépense ;

- le chemin de Franchesse à Lurcy est maintenant classé dans le réseau d'Intérêt commun sous le n°44 ;

- que la commune a payé un surveillant désigné par l'Administration départementale (et désigné par elle), ce qui doit la décharger de toute responsabilité.

Mais début février 1881, le Maire, M. Lacoûture, apprend par hasard que la commission départementale n'a accordé qu'une subvention de 1000 F. Aussitôt, il se rend à Moulins pour connaître le motif d'une telle décision. On lui explique alors que l'entreprise du pont d'Avreuil n'accuse qu'un déficit de 1600 F. Avec une subvention de 1000 F, voire 1200 F, la Commission départementale pense avoir agi généreusement, ce qui étonne grandement le maire. Il reprend le décompte établi par l'agent-voyer : le total est exactement de 3014,16 F et non 1600 F.

A la séance du conseil suivante, tous les arguments déjà cités sont repris surtout la déclaration de l'expert de la malheureuse entreprise Dagois : "il n'y a aucune faute de la part de la commune qui ne peut être tenue pour responsable et ne doit conséquemment pas payer les frais de reconstruction". "Faisant appel aux sentiments de bienveillance, de justice et d'équité de la commission départementale, le Conseil exprime le vœu qu'elle accorde la subvention demandée de 3000 F à la commune".

En mai, le Conseil apprend que grâce à l'intervention de M. Devillard, conseiller général du canton de Bourbon, la subvention est augmentée de 441 F, soit un total de 1641 F alloué par le Département.

Par la suite, le pont d'Avreuil a disparu des délibérations du Conseil municipal. Pour moi, cette histoire de pont s'arrête là. Il a été reconstruit. Peut-être est-ce le Département dont la politique vicinale était en pleine évolution à cette époque qui a financé la totalité des travaux ? Ce n'est qu'une hypothèse ...

Mais je ne peux m'empêcher de penser : quelles auraient été les conséquences si ce pont, au lieu de s'écrouler lors de sa construction, l'eût fait quelques mois plus tard lors du passage de quelque charroi ?

A.Despret

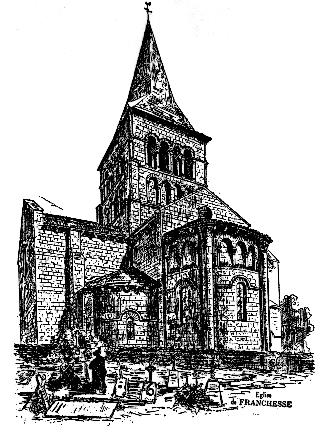

Françoise Clémençon, femme Chaput ou comment l'église de Franchesse fut sauvée de la destruction

Le vendredi 16 mai 1913, nous rapporte le curé Soulier dans ses notes, Mgr Penon, évêque de Moulins, venu pour la première fois en l'église Saint-Etienne de Franchesse pour donner le sacrement de Confirmation, fut très impressionné par ce remarquable édifice. Et il lui fut raconté comment cette belle église avait été sauvée pendant la grande Révolution par le courage et la foi des femmes du bourg.

En 1791, l'église de Franchesse, comme celle de Limoise et la Sainte Chapelle de Bourbon, avait été vendue comme bien national par le District de Cérilly, conformément au décret du 3 novembre 1790. L'acheteur était le sieur Nicolas, de Bourbon, qui avait certainement vu en ces édifices une source de revenus non négligeable par le volume de pierres qu'ils représentaient. Son intention était donc de les détruire, ce qui fut fait pour l'église de Limoise et la Sainte Chapelle de Bourbon. Mais pour l'église de Franchesse, la tâche fut plus ardue, même impossible, car chaque fois que les démolisseurs se présentaient, toutes les femmes du bourg accouraient aussitôt, bien armées et bien disposées à "démolir" les ouvriers. Elles étaient averties par l'une d'entre elles qui sonnait de la trompette quand le danger se présentait. Il s'agissait de Françoise Clémençon, née à Couzon où elle fut baptisée le 16 mars 1773, fille de Pierre Clémençon, locataire. Après son mariage avec le sieur Chaput, elle a toujours habité dans le bourg de Franchesse, dans la maison qui est aujourd'hui le garage de M. Léger, où elle est morte le 16 décembre 1857, dans sa 85ème année.

Françoise Chaput, grande et forte femme brune, jurait constamment pour la moindre chose. Aussi, quand Nicolas et ses ouvriers se présentaient, elle les accueillait en ces termes: "B... D... de B.. D... Sacré N.... de D..., je vous défends de toucher à notre église et si vous y touchez, je vous effondre avec mon gouyard (1), B... D... de B... D...., sacré nom de D...". Son ton énergique et décidé excitait la colère des autres femmes, elles aussi accoururent avec bâtons, fourches et gouyards; et plusieurs fois, Nicolas et ses ouvriers durent battre en retraite. Les femmes se remplaçaient alors pour monter la garde autour de leur église et empêcher un retour inopiné des destructeurs .

Donc, depuis le XIIème siècle, où elle a été construite, l'église est le témoin continu de toutes les joies et peines des Lanciers (2). Ses pierres ont pu enregistrer les chants funèbres de la longue suite des habitants qui nous ont précédé sur cette terre de Franchesse. Peut-être se souviennent-elles, dans leur pénombre, de la foule de ceux dont les maisons sont aujourd'hui écroulées, de ceux dont les familles sont dispersées, de ceux dont le nom même est oublié. Cet édifice a été sauvé de la destruction à la fin du XVIIIème siècle par quelques femmes; il faut souhaiter que notre XXIème siècle, avec ses moyens techniques énormes, puisse le préserver d'un autre ennemi qui le menace : le temps qui passe et qui use, afin que la vigilance de ces femmes avec leurs gouyards n'ait pas été vaine et que puisse se continuer cette longue permanence de neuf siècles déjà.

(1) serpe à long manche utilisée dans la région pour tailler les haies.

(2) habitants de Franchesse

André DESPRET

Hommages aux poilus

La grande tuerie de 1914-1918, outre les terribles souffrances qu'elle fit supporter aux combattants, fut aussi très pénible pour les villages de l'arrière. Ainsi, dès 1916, le curé SOULIER notait "Cette année a porté le deuil dans bien des familles de la paroisse par la mort au champ d'honneur de ses membres partis défendre la patrie. Ces deuils si pénibles et la durée de la guerre que l'on ne croyait pas porter si longtemps la désolation et la famine dans toute la France par le manque de bras pour travailler la terre". Pour l'année 1918, il commence ainsi "Heureuse année qui voit enfin se terminer cette guerre épouvantable qui a fait tant de victimes et amené le deuil dans toutes les familles !"Et de nous préciser "Ce 11 novembre, à la nouvelle de la signature de l'armistice, dans la France entière, les cloches de toutes les églises ont sonné toute la soirée pour célébrer cette glorieuse victoire si désirée et toutes les maisons ont pavoisé..."

C'est le 6 avril 1919 que le conseil municipal estime qu'il y a lieu d'élever un monument aux victimes de la guerre et à l'unanimité décide de porter un crédit au budget de 1920 destiné à cet effet après avoir fait une souscription dans la commune. Mais le 21 septembre de la même année, le conseil est tout aussi unanime pour accorder à la société "Le Souvenir" la concession de quelques mètres carrés au cimetière afin d'élever un monument funéraire à la mémoire des victimes de la guerre et dont les frais seraient payés par la Société.

Y allait-il y avoir deux monuments aux morts ? Le monument édifié par le conseil municipal et celui érigé par la société "Le Souvenir" ?

La cession gratuite d'un terrain dans le cimetière communal semblant en marge des règlements, le Préfet intervient dans une lettre le 17 août, lettre lue lors de la séance du 30 octobre. Au cours de cette séance, MM. Eugène ALLAUD et Jean BERTHOMMIER, délégués auprès du conseil municipal par la société "le Souvenir" expliquent qu'il n'y a aucune question politique, ni religieuse dans l'intention de la société, que la demande faite d'une concession l'est dans un but de reconnaissance envers les morts pour la France, que ce monument permettra aux veuves, aux parents de porter au cimetière, qui des fleurs, qui une couronne, cette marque d'affection et de piété filiale ne pouvant se traduire avec la même liberté sur une place publique. Les délégués espèrent que le conseil municipal ne reviendra pas sur sa première décision et qu'il ne mettra pas opposition à l'hommage que la Société désire rendre aux morts, déclarent que la société "Le Souvenir" consent à payer les frais de la part revenant au Bureau de Bienfaisance (1). A la suite de cet exposé, le conseil décide d'accorder 6 m2 de terrain à titre gratuit et renonce à la part de la commune soit 200F. Il autorise aussi la Société à faire une collecte dans la commune pour l'érection du monument. Dans la même séance, le conseil fixe l'emplacement de son monument sur la place de l'école de garçons en face de la maison Giraud (2) et désigne M. Pierre FOURNIER DES CORATS, sculpteur statuaire à Moulins pour établir le devis et exécuter les travaux.

En décembre de cette année, des élections municipales ont lieu et c'est M. Gaspard GIRAUD qui est élu maire en remplacement de M. Pierre BRIZON. Comme partout en France, pendant la durée de la guerre, le fonctionnement du conseil avait été bien perturbé puisque 7 des 12 conseillers - dont l'adjoint M. Louis AUBOIRON - étaient mobilisés et 4 avaient été tués. Quant au député-maire M. Pierre BRIZON (3), sa présence à la Chambre devait occuper une grande partie de son temps.

Il faut aussi savoir, qu'en janvier 1920, une note préfectorale annonce que "des subventions seront accordées par l' Etat aux communes en proportion des efforts et des sacrifices qu'elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie. " C'est sans doute ce qui explique la décision du conseil prise le 18 janvier 1920 "le conseil discute de la question du monument à élever aux morts pour la Patrie. Après délibération, le conseil , par 9 voix contre 1 et 1 bulletin blanc décide qu'un seul monument sera élevé à Franchesse, que ce monument sera élevé conjointement par la municipalité et la société "Le Souvenir" sur un emplacement choisi à cet effet dans le cimetière. La commune fournira le terrain de la concession perpétuelle, la part des pauvres sera versée dans la caisse du receveur principal. Les frais seront couverts par une souscription publique, par les membres de la société "Le Souvenir", par une subvention qui sera sollicitée de l'Etat et par une subvention communale qui complétera la somme nécessaire à l'érection d'un monument digne d'honorer la mémoire des enfants de Franchesse morts pour la France." Le conseil nomme une commission de 3 membres, dite commission du monument, composé de MM. METENIER, DUPLESSIS et THEVENET, qui se mettra en relation avec le comité "Le Souvenir".

L'emplacement du monument pose sans doute encore problème à certains puisque le 28 novembre 1920, le conseil "décide à nouveau que le monument sera érigé dans le cimetière et qu'une concession perpétuelle sera accordée à cet effet, la commune renonçant à sa part dans le prix de la concession. Il ratifie la décision du bureau de Bienfaisance qui renonce aussi à la part des pauvres sur cette concession. Le conseil décide aussi que des concessions perpétuelles individuelles seront accordées pour la sépulture des soldats morts au champ d'Honneur ; ces concessions seront placées à droite et à gauche du monument aux morts pour la France." Le 24 avril, le conseil examine et approuve les plans et devis du monument, demande l'autorisation de traiter de gré à gré avec M. MORETTI, entrepreneur à Moulins. Le devis de 8000F sera payé de la façon suivante : 3000F seront inscrits au budget additionnel de la commune et 5000 F fournis par le produit d'une souscription publique dont le montant sera versé dans la caisse municipale par le trésorier de la société "Le Souvenir". Bien que les ressources totales soient votées, le conseil renouvelle sa demande qu'une subvention de l'Etat lui soit accordée. Les registres municipaux restent alors muets sur le monument. C'est l'abbé MONTILLON (successeur du curé SOULIER, décédé) qui note en 1921 "Inauguration du monument aux morts de la grande guerre (qui) donne lieu à une bien belle cérémonie". En même temps, une plaque est apposée dans l'église (mur du transept nord) qui garde fidèlement le nom de ceux qui sont tombés pour la défense du sol sacré de la patrie.

Les monuments aux morts reflètent l'état d'esprit du moment dans la commune, et donc celui de ceux qui les ont commandés. Beaucoup expriment simplement l'esprit civique : une stèle ou un obélisque nu portant une mention comme "Aux enfants de ... morts pour la France". D'autres font mention du deuil et de la douleur : c'est souvent une femme éplorée représentant toutes ces mères brisées ou ces nombreuses veuves que la guerre a laissées. A 2ème lecture, on peut y voir aussi la France meurtrie. A Franchesse, le monument dû au sculpteur MORETTI est nettement du style patriotique. Il représente un poilu brandissant son fusil, baïonnette au canon, les yeux levés vers le ciel et prêt à en découdre avec la mention "On ne passe pas". Sur le socle, surmontées de la formule "Aux enfants de Franchesse morts pour la France", 3 plaques de marbre portent 48 noms, classés par ordre chronologique de leur décès. Sur la face droite, la liste de 18 noms commence par M. Pierre GALOPIER, le 25 août 1914. A l'avant, 14 noms sont gravés et 16 figurent sur la face gauche. Le dernier tué avant l'armistice est M. Claude VILLE, le 21 août 1918. Toutefois, on peut s'interroger sur la mention de 3 morts en 1919 et 1 mort en 1920. Si le registre des décès de la commune mentionne celui de M. Pierre AUBOIRON le 25 novembre 1919, on peut supposer de la suite de ses blessures, aucun renseignement ne figure pour MM. Stanislas SIGNORET et Jean DERY en janvier 1919 et pour M. Jean LAURENT le 4 mars 1920. Il faut savoir que la guerre s'est continuée en 1919 en Orient, dans les Dardanelles.

Parmi la liste des victimes figure M. Antoine ROBERT instituteur à Franchesse depuis 1910. Le 20 mai 1920, nous trouvons cette délibération "le conseil, pour honorer la mémoire de M. ROBERT Antoine, instituteur à Franchesse, adjudant au 321è d'infanterie, mort au champ d'honneur, à la reprise du fort de Douaumont le 24 octobre 1916, décide que l'école publique de garçons de Franchesse s'appellera dorénavant Ecole publique adjudant ROBERT." Cette délibération était concrétisée par une petite plaque de marbre posée sur un mur à l'intérieur de la classe, plaque qui a intrigué de nombreuses générations d'élèves et qui a disparu lors de la transformation de la classe en salle polyvalente.

Pour être complet, il faut signaler que la société de secours mutuel "La Lancière" avait honoré aussi par une plaque "ses mutualistes morts à la guerre". Cette plaque, elle aussi, a été enlevée lors des travaux de réfection de la mairie.

(1) Lorsqu'une concession était vendue, une part du prix de vente revenait obligatoirement au Bureau de Bienfaisance dont c'était la principale source de revenus, l'autre part revenant à la commune. C'est l'abandon de la part du Bureau de Bienfaisance qui avait dû motiver l'intervention du préfet à la suite de la décision du 6 avril.

(2) Emplacement où se trouve actuellement le monument aux morts de la guerre 1939-1945.

(3) Pierre BRIZON fut maire de Franchesse de 1912 à 1919 et député de l'Allier de 1910 à 1919.

André DESPRET

Le Champ Rouge

Comme en de très nombreuses communes, le cimetière communal entourait l'église - c'est actuellement l'espace gazonné qui permet de faire le tour du bâtiment. On peut s'étonner qu'un espace si peu grand ait pu servir aux inhumations d'une population parfois plus nombreuse qu'actuellement et pendant plusieurs siècles. Il faut savoir que l'achat de concessions temporaires ou perpétuelles était inexistant - les personnages importants étaient souvent enterrés dans l'église - et que régulièrement, tous les 5 ans au minimum, on relevait les tombes.

Le 8 mai 1881, un membre du conseil rappelle qu'il avait été envisagé précédemment la translation du cimetière, celui-ci "devenant tout à fait insuffisant pour une population dont le nombre va toujours croissant." C'est le décret du 23 prairial an XII (12/06/1804) et l'ordonnance du 6 décembre 1843 qui règlent pour l'essentiel la question des cimetières qui doivent être situés à au moins 40 m de l'enceinte des bourgs, clos de murs d'au moins 2 m de haut et placés dans des terrains élevés, sains et si possible exposés au nord. En fait, selon les prescriptions alors en vigueur, le cimetière aurait pu être suffisant, mais l'achat de plus en plus fréquent de concessions, le temps qu'on veut laisser le plus long possible pour le respect des morts avant la reprise des emplacements et l'accroissement graduel de la population le rendront rapidement insuffisant. Pourtant en juillet, on avait décidé d'importantes réparations aux murs d'enceinte qu'il avait fallu relever en certains endroits et recrépir totalement. L'idée première était d'agrandir le cimetière existant en achetant un morceau de jardin du M. MANGIN (1200 à 1500 m2) au-dessous du chevet de l'église du côté de la campagne (1) mais on se rend compte que les propriétaires voisins, en application de l'article 2 du décret du 23 prairial an XII, pourraient légalement s'y opposer et en fin de compte, même avec cet agrandissement, le cimetière deviendrait vite insuffisant. Le 7 août 1881, le conseil décide donc la translation du cimetière à un emplacement "situé à une certaine distance de l'enceinte du bourg, sur une bonne route au nord du bourg à cause du vent de sud-ouest qui est le vent dominant et qui amène les pluies. Le cimetière nouveau devrait avoir une superficie approchant 6000 m2. Avec cette étendue, on pourrait tracer des allées, faire des plantations, diviser le terrain de façon à avoir des sections différentes pour les concessions de divers ordres et les fosses communes". Reste le coût: acquisition du terrain, appropriation à l'usage et construction des clôtures qui est estimé à 8000F. A terme, cette somme pourrait être couverte par la vente des concessions, mais comme il faudra qu'elle soit disponible tout de suite, il faut envisager une imposition extraordinaire.

Au sujet des concessions (3 m2), on compare ce qui se pratique dans quelques communes : de 50F le m2 à St Léon ou à Sorbier à 100F à Lurcy-Lévy (2) ou Buxières-les-Mines toujours pour un m2. Le conseil établit alors un long règlement sur les concessions futures dans le nouveau cimetière. L'un des 11 articles fixe les conditions des translations éventuelles de concessions de l'ancien au nouveau cimetière. Sous la présidence de M. LA COUTURE, maire, une commission, composée de MM. FOUCAUD, adjoint, LEVEILLE, BOUCHON et SADDE est chargée d'examiner les divers emplacements qui pourraient convenir pour en proposer un au choix du conseil.

A la séance suivante du 8 octobre (pas tout à fait car le conseil, convoqué pour le 2 octobre, n'était pas en nombre pour délibérer) la commission propose que "le nouveau champ des sépultures soit établi en tête du Champ Rouge, N°567, section A du cadastre dépendant du domaine des Carillons appartenant à M. D'AUBIGNEUX. (3) Ce que la commission demande, c'est que les limites partent du chemin I.C. 44 (4) et aboutissent à la haie du champ 570 sur une longueur moyenne de 75 à 80 m et qu'on prenne ensuite en façade de la route une longueur analogue. "Ce champ se termine par une pointe de terre occupée par des meules de paille. Elle est inutile pour la commune, mais celle-ci en ferait quand même l'acquisition dans le cas où le propriétaire ne voudrait pas la disjoindre de l'emplacement du cimetière (5). Il est décidé d'offrir une somme de 30F l'are soit à l'amiable si M. D'AUBIGNEUX accepte, soit par une expropriation.

Par lettres du 16 octobre et du 4 novembre, M. SOUCHON D'AUBIGNEUX refuse formellement cette offre de 30F l'are qu'il considère comme dérisoire et préfère l'expropriation si on ne lui fait pas d'offre plus avantageuse. Le conseil, considérant que cette offre est même au-dessus de sa valeur réelle, s'en remet à la sagesse du jury d'expropriation et charge le Maire de procéder aux longues formalités qu' entraîne l'expropriation publique.

Le 12 mars 1882, le conseil examine les plans et devis dressés par M. CHERION, instituteur. Après discussion et modifications, le cimetière aura la forme d'un rectangle parfait de 84 m de long sur 75 m de façade, ce qui lui donnera une surface de 63 ares. Le 2 avril suivant, le financement du projet est établi. Le montant du devis (achat et construction du mur de clôture) se monte à 7826,35 F, non compris le transport des matériaux ; un emprunt de 10000 F sera contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 15 ans à partir du 1er janvier 1883. Chaque annuité représente un impôt extraordinaire de 11,5 centimes additionnels au principal des 4 contributions directes, "sacrifice" accepté par le conseil auquel s'étaient joints les 22 propriétaires les plus imposés de la commune (6).

Pendant ce temps, se déroule une bataille d'experts pour déterminer la valeur du terrain. Le 24 août, suivant les conclusions d'un premier expert, le conseil maintient son offre à 30 F l'are, offre toujours refusée par le propriétaire. Le 1er octobre, suite à une 2ème expertise, le Préfet demande au conseil d'accepter le prix de 40 F l'are, ce que le conseil refuse par 5 voix contre 3. Un mois plus tard, le sieur Jean CHAUVAT procède à une nouvelle expertise et revient au prix de 30 F l'are, toujours refusé par M. D'AUBIGNEUX. Le conseil prie donc Monsieur le Préfet de presser l'expropriation. (7)

Lors de l'adjudication des travaux, il était laissé à l'entrepreneur toute liberté "pour fournir les moellons de n'importe quelle carrière de Bourbon l'Archambault et la cendre de chaux proviendra de St Menoux, d'Agonges ou de Pouzy-Mésangy pourvu qu'elle soit de bonne qualité" .Le 14 août 1883, le détail des dépenses est ainsi donné : acquisition du terrain: 1971 F, frais : 250 F, travaux de clôture : 7826,95 F soit un total de 10047,95 F. L'emprunt est donc insuffisant mais la différence - minime - sera prise sur les ressources disponibles. Le 31 août 1883, le conseil se trouve confronté à un autre problème. A la date où il discutait avec les plus imposés sur les conditions de remboursement de l'emprunt, la Caisse des Dépôts et Consignations octroyait ses prêts au taux de 4% - ce qui correspondait à un remboursement annuel de 912 F - mais au moment de contracter , le taux est passé à 4,25%, ce qui entraîne une augmentation de près de 4 F de chaque annuité, somme non couverte par les centimes additionnels mis en recouvrement. Il faudra prendre ce surplus sur les ressources ordinaires de la commune.

Le 25 février 1883, le conseil décide que le conduit d'assainissement du nouveau cimetière sera établi en pierres de Franchesse, posées au fond de la tranchée de 2,20 m de profondeur plutôt qu'en tuyaux de terre cuite, ce qui augmente le devis de 128,85 F mais l'adjudication a laissé une moins-value de 666,62 F, le sieur Jean PICHELINGUAT, entrepreneur à Pouzy, adjudicataire des travaux de clôture ayant consenti un rabais de 9%.

Le 10 août 1884, le tarif des concessions est ainsi fixé :

1ère classe : concessions perpétuelles, 50 F par mètre de terrain occupé

2ème classe : concessions trentenaires, indéfiniment renouvelables, 30 F le mètre

3ème classe : concessions temporaires de 15 ans non renouvelables, 15 F le mètre

Le règlement est revu et adopté le 30 novembre.

Ce nouveau cimetière est solennellement béni le 20 juillet 1884 par M. le chanoine DESROSIERES, curé - doyen de Bourbon l'Archambault "avec un grand concours de fidèles" nous précise le curé SOULIER. A sa demande, le conseil accepte qu'une concession à perpétuité soit accordée gratuitement autour de la croix à l'abbé GRENEYROUX, ancien curé de Franchesse pendant 37 ans, et il décide que le tumulus entourant cette croix sera réservé à la sépulture des curés mourant dans la commune. Le curé SOULIER y est lui-même enterré.

Après la grande guerre, un monument aux morts sera édifié et en 1931, on construira un caveau communal destiné aux sépultures provisoires en attente.

(1) C'est le jardin appartenant en partie à M. GUYONNET.

(2) Ce n'est qu'aux environs de 1970 que la municipalité de Lurcy a décidé qu'on écrirait "Lévis".

(3) D'où le titre de cet article. Dans mon enfance, j'entendais les anciens parler aussi souvent du Champ Rouge que du "s'mitière".

(4) Aujourd'hui départementale 144 vers Champroux et Lurcy.

(5) C'est vraisemblablement le jardin appartenant à M. PERRIN.

(6) En ce temps-là, il n'y avait pas de budget d'investissement comme maintenant. Chaque projet nouveau était financé par un certain nombre de centimes qui s'additionnaient à chaque franc d'impôt payé. Les contribuables les plus imposés de la commune participaient alors à la séance du conseil municipal qui décidait de ce financement (pour ce point de l'ordre du jour, ils se retiraient ensuite).

(7) La revente d'un excédent, devenu inutile après l'implantation du cimetière en 1885, laisse penser que la commune a payé le terrain 42 F l'are, y compris les frais d'expropriation.

André DESPRET